2011年7月13日 今年は早目の梅雨明けでカーッと照りつける太陽の下、昼過ぎに13人全員が実験所に集合。赤穂線邑久駅からの窓外には青々とした田んぼが広がってゆったりした景色が続く。途中ギリシャの風車を模した建物があった。これトイレだそう。今は移転している水産実験所の門を過ぎるとすぐに「岡山大学理学部附属牛窓臨海実験所」の白い建物が青空をバックに見え、南に青い海が広がっている。点々と島が見えて瀬戸内海だ!と実感。

岡山大学牛窓臨海実験所

ギリシャ風車(牛窓のパンプレットより)

今回は岡山大学修士学生の教育学関係の授業と合同ということで、13:00集合の講義室はいっぱいになった。うみうしくらぶには単位認定はないけれど、しっかり午前中の講義から聴講したまじめな人も。まず所長の坂本先生から実験所の紹介。このあたりは日本初の国立公園で日本のエーゲ海と言われる。。。。 なるほど、でさっきの風車を作ったのかな?。。。。 岡山の三大河川により栄養豊かな水が流入し、目の前にある小豆島がその拡散を止めて、豊かな環境ができているとのこと。干満差が大きく豊かなフィールドと生物相を作っているそうだ。 汽水干潟は海で誕生した生命が淡水・陸上へ進出したところで、生体制御機構を環境に適応させていった。そこで実験所ではメダカ・ウナギ・トビハゼ・・・・などでDNAアッセイやノックアウトの手法を用いて研究している。さらに純淡水回遊魚アユモドキ、回遊するモクズガニ、マウス・ラットも飼育している、などなど。

講義開始を待つ

所長より実験所の説明

御輿先生よりホルモンの話

次に御輿先生の講義は「生物の行動を支配するホルモンと進化」。脊椎動物の進化を知るためにはいろいろな切り口があり、この施設では「海の生き物について」研究していて、キーワードは「ホルモン」。ホルモンの語源はギリシャ語の「ホルメー(=刺激するもの)」(決してホルモン焼きではない!!)で、体内の決まったところで作られ、運ばれていった先で効果を表す。そして動物が「何かする」原動力となっている。つまり、行動を支配している。 例えばサケの回遊は降海回遊→外洋回遊→母川回遊で、淡水と海水を行き来する。が体内の塩分濃度は人間と同じで、ホルモンの1種プロラクチンによって環境の塩濃度に適応している。魚を研究することでホルモンの進化がわかり、ホルモンの進化がわかると生き物の進化がわかる。。。。というお話し。いろいろな材料で同じ方向性の研究、というのもなかなか面白そうである。

はやて3号 (後は元水産実験所)

黒島のアマモの豊富な干潟

ウミニナの群れ

15:30の干潮に向けて、いよいよ磯採集へ。すぐ前の船着き場から「はやて3丸」で向かいの無人島「黒島」へ。1回に10人がやっとなのでピストン渡船。約2時間繁茂しているアマモの中を覗いたり、岩をひっくり返したり、砂を掘り起こしたりして生き物を探した。砂が見えないくらい覆っている干上ったアナアオサに群れているホソウミニナ、砂利浜のあちこちに打ち上がっているアカクラゲ、タイラギの殻も落ちていた。アマモ林の中の砂地に触手を広げている濃紫色のムラサキハナギンチャク(ここではこの色ばかりらしい)やドロケヤリ=自然での観察は初めてだった。 スナヂャワンは大きいのがあちこちに見つかるのに生み付けたツメタガイはあまり見つからない不思議。水中にはマヒトデとイトマキヒトデがたくさん散らばっていた。船着き場の壁にはミルがたくさん付いていて、そのミルにシロボヤやコブコケムシが付いている。壁には他にもアミコケムシ状形態のコケムシも立派なのがついていた。ここは付着生物の宝庫だ!と感激している人もいる。採集生物を実習室に運んで動物門に分け、すぐに一日日程の学生さん達に系統学解説。 夜は懇親会を兼ねての夕食。坂本先生はじめここで研究している院生さん達も加わり、飛び入りの研究発表(どうやらヒラムシがたくさん必要のようだ)も伺って楽しいひとときだった。

思い思いに採集

ムラサキハナギンチャク

打ちあげられ乾いたアカクラゲ

人影を察知して引っ込む環形動物も豊富

ドロケヤリもあちこちに

隙間にびっしり付いたカメノテ(S氏撮影)

砂地にヒトデが転がっている

泥の山をどけると・・・アナジャコの巣らしい

イボニシの卵塊(S氏撮影)・・・

発生が進むと紫がかる

懇親会

朝の観察(内島氏撮影)

秋山先生にも教えを請う(内島氏撮影)

14日は、学生さん達が来る前にと8時から所内の見学。本学と直接データ送受信ができるというアンテナ設備、他機関の要請にも応えて材料生物を輸送する準備の為の飼育棟、旧職員宿舎を改築した新しい実習生用宿泊棟(しぶき荘)、実験室(SEMやTEM、巨大恒温室、大がかりな工具も揃う工作室まで備えた)が多数ある研究棟を案内していただく。その後は、秋山先生にも質問への回答をお願いして昨日の採集生物の観察。11:00解散、ギラギラの炎天下を車に分乗して帰る。短めの磯の勉強会ではあったが、豊富な生物を観察できた。 坂本先生はじめ、秋山先生、御輿先生、牛堂さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。

その他の観察した生物

海綿動物門 | ||

ナミイソカイメン | そのほか ダイダイイソカイメン ムラサキカイメン | |

刺胞動物門 | ||

シロガヤ | カギノテクラゲ 撮影・富田氏携帯による | |

アカクラゲ 撮影・S氏 | アカクラゲ 撮影・S氏 | ミズクラゲ 撮影・S氏 |

ムラサキハナギンチャク | キクメイシモドキ | キクメイシモドキ(ポリプを出した状態) |

ヨロイイソギンチャク | ミドリイソギンチャク 撮影・S氏 | スナイソギンチャク |

ニンジンイソギンチャク | チギレイソギンチャク | タテジマイソギンチャク |

扁形動物門 | ||

| イイジマヒラムシ(撮影できず) | ||

コケムシ動物門 | ||

コブコケムシの1種 | コブコケムシの1種 | コブコケムシの1種 |

アミコケムシの1種 | アミコケムシの1種(左拡大) | チゴケムシ |

ホソフサコケムシ | フサコケムシの1種 | |

触手動物門 | ||

ムラサキハナギンチャク(一番上)の棲管につくホウキムシ(下の2個体) | ホウキムシ拡大  | ホウキムシ拡大(後ろのオレンジ色はニンジンイソギンチャク) 撮影・S氏 |

紐形動物門 | ||

ミサキヒモムシ 撮影・S氏 | ||

軟体動物門 | ||

ヒザラガイ | ウスヒザラガイ | |

ケハダヒザラガイ | ババガセ | |

マガキ | マガキ(軟体部) | ケガキ |

アケガイ | マテガイ | そのほか タイラギ |

| カミナリイカ(市場ではモンゴウイカ) の卵  | カミナリイカの卵 (発生が進んで卵の中に形が見える)  | カミナリイカの幼体  |

ヨメガガサ | ウノアシガイ | そのほか マツバガイ イシダタミ |

ヒメクボガイ | スガイ | アマガイ |

ウミニナ  | シマメノウフネガイ (カイの上にカイがのっている)  | シマメノウフネガイ  |

ツメタガイ | オオヘビガイ 撮影・S氏 | アカニシ |

レイシガイ | イボニシ | イボニシの卵 |

クロミドリガイ | クロミドリガイ | |

マンリョウウミウシ | マンリョウウミウシの触覚 | マンリョウウミウシの鰓 |

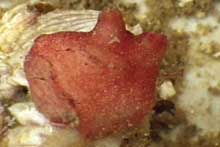

マダラウミウシ | ミノウミウシ亜目の1種 | ミノウミウシ亜目の1種 撮影・為貝氏 |

星口動物門 | ||

スジホシムシ | スジホシムシモドキ | スジホシムシモドキ |

ユムシ動物門 | ||

ゴゴシマユムシ | ||

環形動物門 | ||

サンハチウロコムシ | ナガウロコムシ | 環形動物の仲間 |

ドロケヤリ | ドロケヤリ | 環形動物の仲間 |

チンチロフサゴカイ | チンチロフサゴカイ拡大 | 環形動物の仲間 |

| ツバサゴカイの一部 (切れている、尻尾の部分のみ)  | ||

節足動物門門 | ||

カメノテ | シロスジフジツボ? | イワフジツボ |

フナムシ | ||

クルマエビ 撮影・S氏 | テッポウエビ | ニホンスナモグリ |

コブカニダマシ そのほか ホンヤドカリ | ヒラトゲガニ | ユビナガホンヤドカリ |

オウギガニの仲間 | シワオウギガニ(ライティング) | マルバガニ |

ヒシガニ 撮影・S氏 | イシガニ | イシガニ 撮影・S氏 |

アカテガニ 撮影・内島氏 | オサガニ | メナシピンノ |

カニの仲間 | そのほか ホンヤドカリ ヒライソガニ | |

棘皮動物門 | ||

イトマキヒトデ | ヌノメイトマキ | マヒトデ |

ナガトゲクモヒトデ | そのほか トゲモミジガイ | |

ムラサキウニ | バフンウニ | |

イシコ | マナマコ | イカリナマコの1種 骨片の観察をしていないので これ以上の同定はできず |

脊索動物門 | ||

シロウスボヤ 撮影・S氏 | スジキレボヤ | |

イタボヤ | シロボヤ | ベニボヤ ? |