昨年の磯の生物勉強会(黒潮生物研究所)に参加されたIさんから、首都大学東京では伊豆大島での実習があるとの情報を得ました。そこで、首都大学東京の矢崎育子先生にご相談したところ、黒川信先生をご紹介いただきました。検討を重ね、2015年度の磯の観察会は黒川先生にお願いして伊豆大島で行うことにしました。

岡田港でサルビア号をバックに集合写真

「なぜ伊豆大島で実習を行うか」について黒川先生は次のようにおっしゃっています。

『東京都には、伊豆諸島から小笠原諸島、沖ノ鳥島、南鳥島まで多数の島々が属しており、日本の領海、200海里排他的経済水域(EEZ)面積の40%が東京都の海です。東京都の公立大学法人である首都大学東京(旧東京都立大学)は、この東京の海、島での「自然、社会、文化」の課題に対処する責務を負っているとともに、そこをフィールドとした多様な教育を展開しています。伊豆大島はもっとも近い島であることもあって、研究はもとより、専門、一般教養、留学生、社会人など対象に専門的、学際的教育がもっとも多く実施されています。首都大学東京には固定的な学外実習施設が事実上一つもありません(小笠原に研究施設はありますが・・・学生教育には向きません)。一方で、東京都関連施設、都立高校、などが島には多くあり、これらと連携することにより、場所にとらわれずに、島々のすべてをフィールドとして自由に実施する教育プログラムを広く実施しているのです』と。

東京にいるからこそもっと海に親しみ、海を知り、海を守り、海を利用する必要があると、伊豆諸島や小笠原諸島と強い連携をもって活動されている黒川先生。そして現地では、ジオパークとして認定され火山島としての魅力も備える伊豆大島のジオパーク推進委員の中林利郎先生にご案内いただき、「海と陸のつながり」を考える観察会となりました。

2015年7月3日午後9時。集合時間より早く参加者が集まり始めました。今年は遠くは沖縄や京都から、数年ぶりの参加者もあって16名(男性9名、女性7名)の参加、若者が多い。目的地である伊豆大島へは東京竹芝ターミナルから船で約5時間。夜行船に乗り込み出発!雨に霞むレインボーブリッジを横目にさっそく船中で自己紹介を含めた懇親会です。しかし、何より盛り上がったのは、黒川先生がおもむろに取り出した、アメフラシの乾燥標本!!なんと、アメフラシの生前の形を保ったまま小さくなっています。この後は標本の撮影会と、先生からこの標本の作成法をいかに聞き出すかというイベントになりました(結局聞き出せず!むむっ)。

2015年7月3日午後9時。集合時間より早く参加者が集まり始めました。今年は遠くは沖縄や京都から、数年ぶりの参加者もあって16名(男性9名、女性7名)の参加、若者が多い。目的地である伊豆大島へは東京竹芝ターミナルから船で約5時間。夜行船に乗り込み出発!雨に霞むレインボーブリッジを横目にさっそく船中で自己紹介を含めた懇親会です。しかし、何より盛り上がったのは、黒川先生がおもむろに取り出した、アメフラシの乾燥標本!!なんと、アメフラシの生前の形を保ったまま小さくなっています。この後は標本の撮影会と、先生からこの標本の作成法をいかに聞き出すかというイベントになりました(結局聞き出せず!むむっ)。

空が白み始めた頃、伊豆大島の岡田港に到着。雨はどうにか止んだようです。港では現地講師の中林先生が待っていてくれました。

さっそく御神火温泉へと向かい、朝風呂に入ります。朝食を済ませ、マイクロバスでまずは2013年に起きた土砂災害の現場へ。削られた山肌、かつて生い茂っていた木々は倒され流され、海が見渡せるようになってしまった現場は、ただただ静かでした。花を捧げて皆で黙祷。続けて大島牛乳工場で牛とのふれあい、“バームクーヘン”と呼ばれる見事な縞模様が見える地層大切断面、海のミネラルたっぷりの塩(海の塩でないと牛のお乳が出ないらしい!)を昔から受け継がれる方法で作っている製塩所の見学を経て、いよいよ磯採集を行う波浮港へ向かいます。波浮は船が到着した岡田港から島の対角線上反対側です。かつて火山の水蒸気噴火でできた波浮の池が、地震・津波により海へ開口し、鍵穴状の現在の港ができあがったそうです。

(左)被災現場 (中央)地層大切断面 (右)牛乳工場

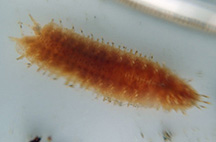

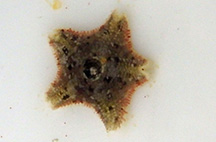

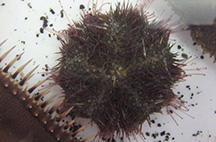

さぁ、いよいよお待ちかねの磯採集!降ったり止んだりの雨も皆の熱意に負けたのか磯採集の間は降りませんでした。大島水産試験場脇にある神社を横切り下っていくと、大きめの岩がゴロゴロとした磯が見えてきます。さすが噴火で出来た島というところでしょうか。波当たりはそこそこ強いですが、岩の隙間や表面におなじみのヤツデヒトデやヒメイソギンチャク、ヒザラガイなどがいます。ミズヒキゴカイがそこらじゅうにおり、しかも大きいので驚きました。「ウミウシが好きだけど、実際に見たことがない!」という初参加の学生さんのために一生懸命ウミウシ探し。初めはなかなか見つかりませんでしたが、小指の爪ほどの小さなツノヒダミノウミウシをはじめ、ウミウシは6種類ほど見つかりました(さすがうみうしくらぶ!)。生物を探して夢中で岩の隙間をのぞき込む我々を物珍しそうに眺める中林先生・・・。磯に入ればみんな子供なんです、許して(笑)。

さぁ、いよいよお待ちかねの磯採集!降ったり止んだりの雨も皆の熱意に負けたのか磯採集の間は降りませんでした。大島水産試験場脇にある神社を横切り下っていくと、大きめの岩がゴロゴロとした磯が見えてきます。さすが噴火で出来た島というところでしょうか。波当たりはそこそこ強いですが、岩の隙間や表面におなじみのヤツデヒトデやヒメイソギンチャク、ヒザラガイなどがいます。ミズヒキゴカイがそこらじゅうにおり、しかも大きいので驚きました。「ウミウシが好きだけど、実際に見たことがない!」という初参加の学生さんのために一生懸命ウミウシ探し。初めはなかなか見つかりませんでしたが、小指の爪ほどの小さなツノヒダミノウミウシをはじめ、ウミウシは6種類ほど見つかりました(さすがうみうしくらぶ!)。生物を探して夢中で岩の隙間をのぞき込む我々を物珍しそうに眺める中林先生・・・。磯に入ればみんな子供なんです、許して(笑)。

(左)ミズヒキゴカイ (中央)ツノヒダミノウミウシ (右)ムラサキウニと色とりどりの付着生物

伊豆大島の郷土料理である“べっこうずし”でお腹を満たした後は、採集した生物の観察です。カメラや図鑑を片手にあれじゃないこれじゃないといつもの光景が広がります。次に採れた生物をグループごとに分けていきます。棘皮動物、軟体動物、節足動物、環形動物・・・。「これらの中で神経をもたないのは?」「海綿動物!」「では神経は何のためにあるの?」と黒川先生ご専門の神経と進化の講義が始まりました。実際に生物を目の前にして聴くと理解が深まります。食うため食われないため、よりよく生きていくために生物は神経を発達させてきたのですね。

伊豆大島の郷土料理である“べっこうずし”でお腹を満たした後は、採集した生物の観察です。カメラや図鑑を片手にあれじゃないこれじゃないといつもの光景が広がります。次に採れた生物をグループごとに分けていきます。棘皮動物、軟体動物、節足動物、環形動物・・・。「これらの中で神経をもたないのは?」「海綿動物!」「では神経は何のためにあるの?」と黒川先生ご専門の神経と進化の講義が始まりました。実際に生物を目の前にして聴くと理解が深まります。食うため食われないため、よりよく生きていくために生物は神経を発達させてきたのですね。

生物たちとお別れした後は、文人墨客の足跡が多く残る波浮の町を散策です。伊豆の踊子の舞台になった「旧港屋旅館」を見学し、昭和初期のヒット曲「波浮の港」を合唱しました。大雨の降る中、現在の大島の位置に元々あった筆島火山の跡地である筆島海岸も見に行き、大島の歴史を多方面から学びました。

(左)見晴らし台からの波浮港 (右)筆島海岸

この日は夜に「いま東京の海で起きていること」という題で、東京湾から伊豆諸島で起きている海の変化やその影響についてもう一講義。減少してしまった八丈島のテングサが陸からの栄養源を含む淡水を利用して細々と生き残っていることなど、海と陸のつながりをますます考えさせられる内容でした。最後は伊豆諸島のくさやと島酒で、盛りだくさんの一日を楽しく振り返りました。

二日目は三原山の裏砂漠を歩く予定でしたが、大雨のため急遽「貝の博物館ぱれ・らめーる」の見学へ。専門員の梅田恵理香さんにご案内いただきました。島にある小さな博物館と侮るなかれ。貝の収蔵数5万点もの素晴らしいコレクションに出会えました。また、1階はまずは興味をもってもらうことを目的に、彩りを重視した展示や貝の成長過程が分かるような展示。2階は少し学術的な展示や実際に貝に触われるコーナーなど、非常に工夫を凝らした展示が多く、皆飽きることなく貝に見入っていました。

ぱれ・らめーるの見学

次に大島の成り立ち、噴火の歴史についてお話を聴き、ビデオを見ました。雨のため実際に見たり歩いたりすることができなかったのは残念でした。それでも、残されてきた写真やお話から、火山と共に生きてきた大島の住民にとって噴火がただの災害ではなく、恵みをもたらすものであるということも分かり、ますます興味が沸きました。

島で採れた貝がたくさん入った島弁当を食べて、そろそろ大島ともお別れです。しかし、我々「うみうしくらぶ」のメンバーは雨の中、足場が悪い中でも帰りの船が出る岡田港近くの日の出浜で出港ギリギリまで生物を探しているのでした。ブドウガイがいた!

島で採れた貝がたくさん入った島弁当を食べて、そろそろ大島ともお別れです。しかし、我々「うみうしくらぶ」のメンバーは雨の中、足場が悪い中でも帰りの船が出る岡田港近くの日の出浜で出港ギリギリまで生物を探しているのでした。ブドウガイがいた!

今回は山から海へと“島”というフィールドを活かした充実した内容でした。それでも足りないくらい伊豆大島は魅力たっぷりな島でした。また来ましょう。何回でも来ましょう。観察会を引き受けてくださった講師の皆さま、現地でお世話になった皆さま、そして参加者の皆さま、本当にありがとうございました。

伊豆大島で観察した生物

海綿動物門 | ||

カイメンの仲間 | カイメンの仲間 | カイメンの仲間 |

刺胞動物門 | ||

ヒメイソギンチャク | ミナミウメボシイソギンチャク | ヨロイイソギンチャク |

扁形動物門 | ||

ツノヒラムシ | ホソヒラムシ? | ヒラムシの仲間 |

コケムシ動物門 | ||

チゴケムシ | チゴケムシ拡大 | コケムシの仲間 |

軟体動物門 | ||

ヒザラガイ | クサズリガイ | ウスヒザラガイ |

ヤスリヒザラガイ | ケムシヒザラガイ | |

アオガイの仲間 | アオガイ腹側 | マツバガイ |

カラマツガイの仲間? | イシダタミ | キクノハナガイ |

巻貝の仲間 | アナアキエビス(ウミセミに付着) | ヒラスカシガイ |

巻貝の仲間 | クボガイ | レイシガイ |

ヒメメリベウミウシ | ベッコウヒカリウミウアシ | ユメウミウシ |

ツノヒダミノウミウシ | ムカデミノウミウシ | ブドウガイ |

ネズミウミウシ? | ウミウシの仲間 | アメフラシ |

イボニシの卵塊 | イボニシの卵塊拡大 | アメフラシの卵塊? |

キセルガイの仲間(樹上) | ||

環形動物門 | ||

ケヤリムシ | ミズヒキゴカイ | ウロコムシの仲間 |

フサゴカイの仲間 | ||

節足動物門 | ||

クロフジツボ | イワフジツボ | |

コツブムシの仲間 | ヒラタウミセミ | フナムシ |

イソカニダマシ | オオアカハラ | |

イワガニ | ヒライソガニ | ヒライソガニその2 |

棘皮動物門 | ||

トゲハネウミシダ | イトマキヒトデ | チビイトマキヒトデ |

ヤツデヒトデ | トゲモミジガイ | クモヒトデの仲間 |

ナマコの仲間 | マナマコ | |

ムラサキウニ | バフンウニ | |

脊索動物門 | ||

ベニボヤ | イタボヤの仲間 | イタボヤの仲間 |

シモフリボヤ? | ||