2022年5月21日に第14回「親子で楽しむ海の生き物わくわくウォッチング」を観音崎自然博物館にて3年ぶりに開催しました。その様子について報告します。

山田和彦学芸部長はじめ博物館の皆さんのご協力のもと、磯の観察日和で、無事に観察を行うことができました。当日朝には局地的に雨が降りましたが、観察会の間は雨に降られることはなく、久しぶりの観察会を楽しんでいただけたかと思います。

新型コロナウイルス感染症対策のため、例年より定員を減らして実施し、参加者は30名(大人21名、中学生以下9名)でした。

この磯で観察を行いました

まず初めに、貝類(ウミウシを含む)レクチャーを受けました。ウミウシに関する質問では、お子さんたちが張り切って答えてくれましたが、とても詳しく知っているので大人も驚きです。

レクチャーの様子

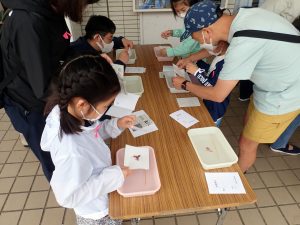

観音崎で観察できるウミウシの紹介をしていただいた後、海藻の標本づくりを行いました(今年は干潮が午後のため、午前中に様々なレクチャーをしていただきました)。

「ユカリ」という海藻を、紙にうまく広げていきます。作り方の説明を受けて皆でチャレンジしました。

広げるのにはコツがあって、大人も夢中で標本づくりを行いました。

海藻(ユカリ)の標本づくり

早めのお昼休憩のあと、危険生物や磯での注意事項の説明を聞き、お待ちかねの磯へ出発です。

今回は、潮が良く引いて、海水の透明度も抜群だったため、時間も忘れてひたすら観察を行っていました。

最後は、順番にどんな生物が採れたかを現地で観察しました。

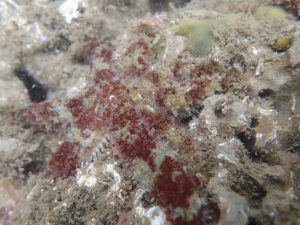

カニ類やその名の通り長い紐のようなヒモムシの仲間、アオウミウシをはじめとするウミウシ類も多数観察できました。

磯での様子 |  何がいるのかな? |  採集した生き物を観察 |

●観察された生き物(一部)

アメフラシ |  ヒザラガイ |  ヤツデヒトデ |

ヒライソガニやカニダマシの仲間など |  ヒモムシの仲間 |  ウミウシ類(サラサウミウシやクロシタナシウミウシなど) |

子供から大人まで本当に夢中で海の中をのぞいていて、時間を忘れるほどでした。

数年間、外での活動も制限されてきた中で、改めてフィールドに出て生き物を実際に観察することの大切さを感じました。

参加者のみなさま、お集りいただきありがとうございました。

また、観察会を実施して下さった博物館の山田さんはじめスタッフの皆様にお礼申し上げます。

来年も同観察会の実施を計画していますので、お楽しみに!